-

Descubrir Magnificat

Una guía espiritual para cada día

-

Suscribirse a Magnificat

Renovar o regalar una suscripción

La Anunciación del Señor

Pierre-Marie Dumont

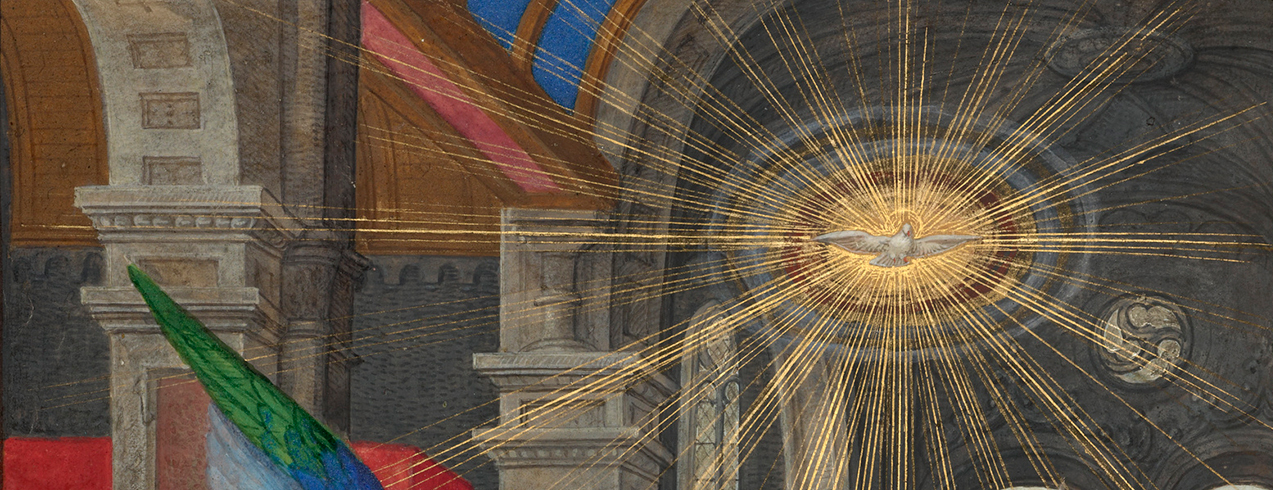

Misa de san Gregorio, Ca. 1510

Adriaen Isenbrandt (Ca. 1490-1551)

Adriaen Isenbrandt es uno de lo seguidores de los primitivos flamencos, quienes en la primera mitad del siglo XV revolucionaron la pintura occidental a partir de la generalización de la técnica del óleo, con la que obtenían un mayor brillo cromático y un gran detallismo. Estas características están presentes en la pintura que contemplamos, ya que su autor estuvo fuertemente influido por Jan van Eyck, Van der Goes y Memling, si bien la impronta más definitiva fue la de Gerard David.

Su conexión con los primitivos flamencos también se documenta en su pertenencia al gremio de pintores de la ciudad de Brujas, donde está registrado como tesorero. Es uno de los pocos datos que conocemos de la biografía de este maestro, probablemente original de Amberes o de Haarlem e instalado en Brujas a partir de 1510, donde abrió un taller especializado en pintura devocional y retratos. Su reconocimiento en esta ciudad, entonces una de las más prósperas de Europa, hizo que en 1520 el Ayuntamiento le encargara la decoración para la entrada triunfal de Carlos V, un dato que nos habla del dominio de las escenografías por parte de Isenbrandt.

La pintura que contemplamos revela cómo los santos se convirtieron en grandes protagonistas de la iconografía de la Baja Edad Media, precisándose para ello nuevas fuentes de inspiración para los artistas. Entre estas, sin duda, el texto que mayor incidencia tuvo en la iconografía fue la Leyenda dorada, escrita por el dominico Santiago de la Vorágine en torno a 1265. Podemos decir que se trataba de una gran «enciclopedia» de los santos, que acercaba al pueblo las referencias hagiográficas contenidas en los leccionarios litúrgicos y en las actas de los mártires. Entre el elenco de santos encontramos a Gregorio Magno (siglo VI), protagonista de uno de los milagros de mayor difusión en las pinturas desde finales del siglo XIV: la Misa de san Gregorio.

Precisamente Isenbrandt trabajó este tema en varias ocasiones, siempre dando muestra de dos elementos asimilados de los primitivos flamencos: el realismo y el detallismo. El realismo se advierte en los rostros y en las manos de los personajes que se multiplican en los sucesivos planos de la composición, para captar desde la veneración del santo hasta el asombro de los testigos que contemplan el milagro obrado sobre el altar mayor de la iglesia. Este es el motivo que ordena el conjunto, puesto que nos lleva a la clave argumental de la pintura.

Santiago de la Vorágine presenta el milagro eucarístico de san Gregorio vinculado a una doble narración. Por una parte, relata que mientras Gregorio celebraba la Eucaristía, advirtió que entre los asistentes había un incrédulo que negaba la transustanciación, por lo que el Papa pidió a Dios un signo para su conversión. Esta señal llegó en el instante de la consagración, cuando sobre el altar se hizo presente Cristo como varón de dolores, mostrando las llagas de la pasión.

Esta milagrosa aparición se vincula a otro instante de la vida de san Gregorio, consagrado a la vida monástica antes de acceder al primado de Pedro. Siendo prior de su comunidad, al morir uno de los hermanos, Gregorio se dio cuenta de que dicho monje había roto el voto de pobreza, ya que en su celda aparecieron treinta monedas de plata. Por ello, comenzó a ofrecer una serie de Eucaristías por la salvación de su alma; cuando celebraba la Misa número treinta, en el momento de la consagración, apareció el Ecce Homo sobre el altar rodeado de las armas Christi, para revelarle al prior que el alma del monje estaba salvada.

Esta historia propició que la imagen de la Misa de san Gregorio se multiplicara en las tablas de altar y retablos desde finales del siglo XIV, destinándose especialmente a espacios de carácter funerario. Asimismo, en la Edad Media se generalizaron las treinta misas gregorianas en sufragio por las almas de los difuntos, tradición que se mantiene hasta la actualidad.

Isenbrandt recrea la escena con total minuciosidad, tanto en el tratamiento de figuras como del espacio, sin que esto nos distraiga de la contemplación del milagro, pues todos los personajes nos remiten a él. Ante el altar, arrodillado, identificamos a san Gregorio, revestido con ricos ropajes litúrgicos de brocado dorado y flanqueado por dos diáconos, que subrayan la solemnidad del instante representado mediante el gran cirio y el incensario que destaca la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

La condición papal es referida por la tiara de triple corona que se dispone en primer término, recordándonos a la Iglesia triunfante, purgante y militante. El acólito que sostiene ceremonialmente la casulla del oficiante deja ver la cascada de pliegues del alba, pliegues de líneas quebradas y angulosas heredados de la pintura de Jan van Eyck y que demuestran el dominio del dibujo por parte de Isenbrandt. En este detalle se percibe su capacidad para modelar a partir de un sutil claroscuro que define la volumetría de las formas.

Si bien lo habitual es que san Gregorio sea representado al elevar la Sagrada Forma en la consagración, el pintor opta por una nueva fórmula iconográfica en la que destaca el gesto de veneración y plegaria del santo. Su mirada se encuentra con la de Cristo mostrando las heridas de las manos y del costado, un costado del que brota su sangre vertida en el cáliz, para explicitar que la Eucaristía es renovación del sacrificio de Cristo. Cristo está rodeado de las armas Christi o motivos propios de las distintas escenas de su pasión: la lanza, la esponja empapada en vinagre, la escalera y las tenazas del descendimiento, el martillo y la candela propia del prendimiento. Incluso, sobre el capitel del fondo se adivina el gallo como atributo iconográfico de las negaciones de san Pedro. De este modo, los fieles, al contemplar la pintura, eran invitados a meditar sobre la Eucaristía en relación con la pasión, evocando las escenas de este ciclo a partir de los distintos motivos.

Los asistentes a la Eucaristía, encabezados por el obispo, son convertidos en testigos del milagro, con diversidad de ropajes que denotan su condición eclesiástica y noble. En este sentido, siguiendo a los primitivos flamencos, Isenbrandt realiza una gran diferenciación de texturas, consciente de que cada tejido, cada pieza de orfebrería, cada manuscrito, tiene su apariencia diferenciada, captada en el óleo con notable precisión. Esta se advierte especialmente en el altar, donde introduce incluso un pequeño icono de fondo dorado.

La misma minuciosidad se observa en la escenografía, trabajada en profundidad, aunque sin la aplicación de la perspectiva matemática propia de sus coetáneos italianos. De las estructuras y molduras ornamentales podemos deducir que Isenbrandt es un pintor de transición entre el gótico más tardío y el renacimiento inicial, captado a partir de los arcos de medio punto y de los relieves clasicistas que separan el plano principal de la pintura del fondo. Isenbrandt, mediante la aplicación de un sfumato en los contornos, también diferencia la menor definición de detalles a medida que profundizamos en la iglesia, una profundidad también determinada por la perspectiva lineal del enlosado del suelo.

María Rodríguez Velasco

Profesora de Historia del arte, Universidad CEU San Pablo, Madrid

Misa de san Gregorio, Ca. 1510, Adriaen Isenbrandt (Ca. 1490-1551), Paul Getty Museum, Nueva York © Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.

(Leer más)

Esta Anunciación ilustra un prestigioso manuscrito iluminado, encargado hacia 1530 a Simon Bening (1483-1561) por el poderoso cardenal Albrecht de Brandeburgo (1490-1545). Arzobispo de Maguncia, príncipe elector y archicanciller del Sacro Imperio Romano Germánico, amigo y pródigo mecenas de artistas, especialmente de Cranach y Grünewald, inicialmente estuvo a favor de la reforma de la Iglesia exigida por los «evangélicos» (como se denominaba a los protestantes en Alemania), pero al final permaneció fiel a la Iglesia Católica Romana y se mostró como uno de los más brillantes opositores de Martín Lutero (1483-1546).

Nacido al mismo tiempo que el irresistible auge de la imprenta (la Biblia de Gutenberg está fechada en 1450) y del arte de la xilografía que la acompañaba, Simon Bening, estrella de la Escuela de Brujas, encarna el canto del cisne del arte de la miniatura (pintura de minio que ilustraba manuscritos) y llevó este arte a su más alto nivel antes de que desapareciera. Cabe destacar que tres de sus seis hijas ejercieron con éxito la profesión de pintoras. Una de ellas, Levina, llegó a ser la miniaturista oficial de la corte inglesa y sucedió a Hans Holbein el Joven como retratista del rey Enrique VIII.

El momento en que el Verbo se hizo carne

María está en su habitación, representada alegóricamente con una arquitectura grandiosa para significar que este templo es el que ahora alberga el nuevo Santo de los santos, la morada donde Dios se hace realmente presente al mundo más allá de lo que el espíritu humano podía esperar. De hecho, sentada en un taburete bajo, con las manos cruzadas sobre el corazón, María acaba de responder al ángel: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). La pintura la capta en el momento inefable en que en su seno virginal el Verbo se hizo carne.

El ángel Gabriel está representado en levitación estacionaria. Sostiene en su mano izquierda lo que parece ser un cetro, pero que en realidad recuerda al bastón que llevaban los heraldos cuando, en Bizancio, recorrían las calles anunciando las solemnes proclamaciones del emperador. En su manto están bordadas las palabras que acaba de dirigir a la Virgen María. Su cabeza se rodea de una corona de oro con flores de lis, en honor de la Inmaculada, cuyo frontal lleva una cruz. Puesto que lo que está en juego es la salvación del mundo, el anuncio de la maternidad de María tiene lugar ya bajo el signo de la cruz. El consentimiento de María a la maternidad divina es también un consentimiento a la espada que atravesará su corazón.

La inauguración de la nueva y eterna Alianza

En el suelo, en primer plano, un jarrón de Delft presenta un ramo de flores que simbolizan las cualidades eminentes de la Virgen María, sobre todo el lirio de la pureza y la humildad de las flores del campo. Junto a ella, descubrimos, como abandonada, la bolsa de terciopelo que en su momento protegía preciosos manuscritos, libros de Horas o Biblias. Esta contenía el libro del Antiguo Testamento, que se encuentra en el pequeño desierto junto a la Virgen María.

Este saco está vacío y en el suelo para significar que la Antigua Alianza queda obsoleta por el hecho mismo de que se cumple más allá de toda palabra por la encarnación de Dios en el seno de la Virgen María. Sin embargo, una filacteria se escapa del saco en el que está inscrita esta profecía del libro de Isaías: «He aquí que la Virgen ha concebido y da a luz un hijo» (Is 7,14). En lugar de mirar al ángel, o leer la profecía, María contempla de rodillas el libro en el que está escrito –podría decirse que en directo– el comienzo del evangelio y la inauguración de la nueva y eterna Alianza.

Detrás de la Virgen, la cesta de costura hace referencia a las antiguas representaciones de la Virgen con la rueca que aparecieron ya en época romana, en particular, en la basílica de Santa María la Mayor. En el momento en que fue sorprendida por la visita del ángel, María estaba tejiendo una tela blanca que se convertiría en el sudario de Cristo. Aquí vemos el borde de este paño que sale de la cesta.

En un rincón, detrás del ángel del fondo de la habitación, el artista ha representado una hornacina que contiene un lecho nupcial sin usar. Este símbolo tiene por objeto hacer comprensible a todos que un hijo del hombre ha sido concebido, pero sin las relaciones entre los cónyuges que naturalmente lo procuran. Finalmente, a través de la ventana, podemos ver el jardín amurallado, el hortus conclusus del Cantar de los cantares (4,12) que prefigura a la Virgen Madre de Dios: Hortus conclusus soror mea, sponsa; hortus conclusus, fons signatus (Mi hermana, mi prometida, es un jardín amurallado; huerto cerrado, fuente sellada), Vulgata.

• La Anunciación, Simon Bening (Ca. 1483-1561), Los Ángeles (EE.UU.), Museo J. Paul Getty.

Imagen digital cortesía del Programa de Contenido Abierto de Getty.

(Leer más)